In jedem Jahr sind mehr als sechs Prozent der erwachsenen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten von Depressionen betroffen – etwa 16 Millionen Menschen -, aber weniger als die Hälfte von ihnen erhält die notwendige Behandlung. Was wäre, wenn ein Algorithmus soziale Medien scannen und auf sprachliche Anzeichen der Krankheit hinweisen könnte, bevor eine formelle medizinische Diagnose gestellt wurde?

„Was Menschen in sozialen Medien und online schreiben, erfasst einen Aspekt des Lebens, der für Medizin und Forschung sonst nur sehr schwer zugänglich ist. Es ist eine Dimension, die im Vergleich zu biophysikalischen Krankheitsmarkern relativ unerschlossen ist“, sagt H. Andrew Schwartz, Assistenzprofessor an der Fakultät für Informatik der Stony Brook University und Leiter des World Well-Being Project. „Bei Krankheiten wie Depressionen, Angstzuständen und PTBS findet man beispielsweise mehr Signale in der Art und Weise, wie sich Menschen digital ausdrücken.“

Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Forschungsergebnisse von Schwartz zeigen, dass dies heute plausibler denn je ist. Bei der Analyse von Social-Media-Daten, die von einwilligenden Nutzern in den Monaten vor einer Depressionsdiagnose geteilt wurden, fanden Forscher der Stony Brook University und der University of Pennsylvania heraus, dass ihr Algorithmus zukünftige Depressionen genau vorhersagen kann. Zu den Indikatoren für den Zustand gehörten die Erwähnung von Feindseligkeit und Einsamkeit, Wörter wie „Tränen“ und „Gefühle“ sowie die Verwendung von Pronomen in der ersten Person wie „ich“ und „mich“.

Seit sechs Jahren untersuchen Forscher des World Well-Being Project (WWBP), das im Human Language Analysis Lab von Stony Brook und im Positive Psychology Center der UPenn angesiedelt ist, wie die Wörter, die Menschen verwenden, ihre inneren Gefühle und ihre Zufriedenheit widerspiegeln. Im Jahr 2014 begann Johannes Eichstaedt, WWBP-Gründungsforscher und Postdoktorand an der Penn, sich zu fragen, ob es möglich ist, dass soziale Medien die psychische Gesundheit, insbesondere Depressionen, vorhersagen können.

„Social-Media-Daten enthalten Marker, die dem Genom ähneln. Mit erstaunlich ähnlichen Methoden wie in der Genomik können wir Social-Media-Daten durchkämmen, um diese Marker zu finden“, erklärt Eichstaedt. „Depressionen scheinen auf diese Weise sehr gut nachweisbar zu sein; sie verändern die Nutzung sozialer Medien in einer Weise, wie es bei Hautkrankheiten oder Diabetes nicht der Fall ist.“

Eichstaedt und Schwartz arbeiteten für diese Studie mit ihren Kollegen Robert J. Smith, Raina Merchant, David Asch und Lyle Ungar vom Penn Medicine Center for Digital Health zusammen. Anstatt wie in früheren Studien Teilnehmer zu rekrutieren, die ihre Depressionen selbst angeben, identifizierten die Forscher Daten von Personen, die sich bereit erklärten, ihren Facebook-Status und ihre elektronischen Krankenakten mitzuteilen, und analysierten diese dann mithilfe von Techniken des maschinellen Lernens, um diejenigen mit einer offiziellen Depressionsdiagnose zu unterscheiden.

Nahezu 1.200 Personen erklärten sich bereit, beide digitalen Archive zur Verfügung zu stellen. Davon hatten 114 Personen eine Depressionsdiagnose in ihren medizinischen Unterlagen. Anschließend stellten die Forscher jeder Person mit einer Depressionsdiagnose fünf Personen gegenüber, bei denen dies nicht der Fall war, um eine Kontrollgruppe von insgesamt 683 Personen zu erhalten (eine Person wurde wegen unzureichender Wörter in den Status-Updates ausgeschlossen). Ziel war es, ein möglichst realistisches Szenario zu schaffen, um den Algorithmus der Forscher zu trainieren und zu testen.

„Das ist ein wirklich schwieriges Problem“, sagt Eichstaedt. „Wenn 683 Menschen ins Krankenhaus kommen und 15 Prozent von ihnen depressiv sind, würde unser Algorithmus dann vorhersagen können, welche das sind? Wenn der Algorithmus sagt, dass niemand depressiv ist, wäre er zu 85 Prozent genau.“

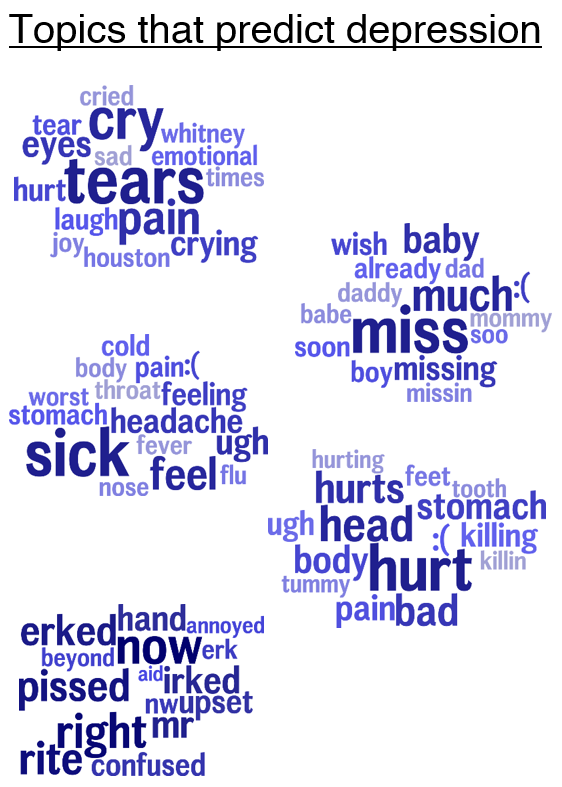

Um den Algorithmus zu entwickeln, untersuchten Eichstaedt, Smith und Kollegen 524.292 Facebook-Updates aus den Jahren vor der Diagnose für jede Person mit Depression und für die gleiche Zeitspanne für die Kontrollgruppe. Sie ermittelten die am häufigsten verwendeten Wörter und Phrasen und modellierten dann 200 Themen, um herauszufinden, was sie als „Depressions-assoziierte Sprachmarker“ bezeichneten. Schließlich verglichen sie, auf welche Art und Weise und wie häufig depressive Teilnehmer im Vergleich zu Kontrollteilnehmern solche Formulierungen verwendeten.

Sie erfuhren, dass diese Marker emotionale, kognitive und zwischenmenschliche Prozesse wie Feindseligkeit und Einsamkeit, Traurigkeit und Grübeln umfassten und künftige Depressionen bereits drei Monate vor der ersten Dokumentation der Krankheit in einer Krankenakte vorhersagen konnten.

„Es besteht der Eindruck, dass die Nutzung sozialer Medien nicht gut für die psychische Gesundheit ist, aber sie könnte sich als wichtiges Instrument zur Diagnose, Überwachung und schließlich Behandlung erweisen“, sagt Schwartz. „Hier haben wir gezeigt, dass es mit klinischen Aufzeichnungen verwendet werden kann, ein Schritt zur Verbesserung der psychischen Gesundheit durch soziale Medien.“

Eichstaedt sieht langfristiges Potenzial in der Verwendung dieser Daten als eine Form des unauffälligen Screenings. „Die Hoffnung ist, dass diese Screening-Systeme eines Tages in die Versorgungssysteme integriert werden können“, sagt er. Die Hoffnung ist, dass man eines Tages diese Screening-Systeme in die Versorgungssysteme integrieren kann“, sagt er. „Dieses Instrument zeigt gelbe Flaggen an; die Hoffnung ist, dass man die Menschen, die es identifiziert, direkt in skalierbare Behandlungsmethoden einweisen kann.“

Trotz einiger Einschränkungen der Studie, einschließlich einer ausgeprägten städtischen Stichprobe und Einschränkungen im Bereich selbst – nicht jede Depressionsdiagnose in einer Krankenakte entspricht dem Goldstandard, den zum Beispiel strukturierte klinische Interviews bieten – bieten die Ergebnisse einen potenziellen neuen Weg, um Menschen, die an Depressionen leiden, aufzudecken und ihnen zu helfen.